Joseph Gottlieb Koelreuter, ein deutscher naturkundlicher Wissenschaftler des 18. Jahrhunderts, machte sich gleichermaßen in der Zoologie wie auch in der Botanik einen großen Namen. Durch seine Forschungen gilt er unter anderem als Begründer der Blütenökologie, als Entdecker der Insektenbestäubung und als Pionier der Genetik.

Die Verwandtschaft zum Ersteller dieser Website, Michael Koellreutter, ist vielschichtig. Georg Friedrich Koelreuter (ein Bruder von Koelreuters Vater Johann Konrad Koelreuter) ist UrUrUrUrUrGroßvater von Michael Koellreutter:

- Georg Friedrich Koelreuter

- Sohn Christian Wilhelm Köhlreutter (1739-1810)

- Sohn Johann Michael Köhlreutter (1779-1838)

- Sohn Wilhelm Christian Köllreutter (1801-1857)

- Sohn Gustav Adolf Koellreutter (1845-1892)

- Sohn Georg Theodor Otto Koellreutter (1883-1972)

- Sohn Eberhard Koellreutter (1925-2000)

Behütete Kindheit – Apothekerkind in Sulz am Neckar

Koelreuter kam am 27.04.1733 in Sulz am Neckar als ältester Sohn einer alteingesessenen Apothekerfamilie zur Welt (Vater Johann Konrad Koelreuter; Mutter Katharina Margaretha, geborene Haupt).

Sein Geburtshaus, das „Apothekerhaus“ am Sulzer Marktplatz, fiel 1794 einem großen Stadtbrand zum Opfer.

Echter Forscherdrang – Frühe Karriere

Das Leben von Joseph Gottlieb Koelreuter war von Anfang an bestimmt von seinem tiefen Interesse an Fragen der Zoologie und Botanik.

Joseph Gottlieb Koelreuter (1733–1806)

Bereits im Alter von 15 Jahren legte Joseph Gottlieb Koelreuter den Grundstein für seine spätere Karriere: 1748 begann er sein Studium der Medizin und Botanik in Tübingen. Schon während seiner Studienjahre, von denen er ein Jahr in Straßburg verbrachte, zeigte sich bei ihm eine größere Neigung für die Naturkunde als für die Medizin. Konsequent schloss er auch 1755 seine Studien mit einer Doktorarbeit über Käfer und seltene Pflanzen ab.

Ruf in die Fremde – Kaiserliche Akademie in St. Petersburg

Wie viele zeitgenössische westeuropäische Wissenschaftler folgte 1756 auch der erst 23-Jährige Joseph Gottlieb Koelreuter dem Ruf als Adjunkt der „Russischen Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften“ in St. Petersburg, wo er die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Akademie betreute. Neben seiner Arbeit an den Sammlungen betrieb der ehrgeizige Wissenschaftler in St. Petersburg auch zahlreiche wissenschaftliche Studien.

Koelreuter veröffentlichte seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Teil bereits in Russland, zum Teil aber auch erst später in Deutschland. In Russland publizierte er teilweise unter anderem Vornamen als in Deutschland: So signierte er partiell nicht mit „J.G.“ (Joseph Gottlieb), sondern „I.T.“ (Iosepho Teophilio; Iosepho war dabei die latinisierte russische Schreibweise von Joseph).

Erste Erfolge – Zoologische Forschungen

Anfangs beschäftigte sich Koelreuter in St. Petersburg primär mit Zoologie.

Hier machte er sich vor allem auf dem Gebiet der Ichthyologie (Fischkunde) einen Namen, indem er sich der Ordnung und Bestimmung der Fischsammlung der Akademie widmete. Bei seinen Arbeiten entdeckte Koelreuter mehrere Fischarten neu und beschrieb diese erstmals. Die Mehrzahl seiner damaligen Forschungen publizierte er erst später in Deutschland – wie beispielsweise 1764 die von ihm neu entdeckte Fischart „Trichopterus“, 1766 „Mola Aculeata“ oder 1770 „Eleginus Navaga“ und „Gadus Callarias Nawaga“. In der Ichthyologie ist Koelreuter heute leider trotz mehrerer einschlägiger Publikationen nahezu vergessen.

Neben den Fischen setzte er sich in seinen zahlreichen auf seiner St. Petersbuger Zeit beruhenden Schriften auch mit Vögeln, Insekten, Korallen und Ruderfußkrebsen auseinander.

Bahnbrechende Experimente – Biologische Erkenntnisse

1759 begann Joseph Gottlieb Koelreuter in St. Petersburg auch mit der Arbeit an biologischen Themen.

In diesem Jahr schrieb die Akademie einen Preis für den experimentellen Nachweis der damals sehr umstrittenen Sexualität der Pflanzen aus. Koelreuter startete sofort seine botanischen Experimente über die Befruchtung von Pflanzen. Bereits 1760 gelang ihm in St. Petersburg die erste Kreuzung zweier Pflanzenarten (Koelreuter kreuzte erfolgreich die beiden Tabakarten Nicotiana rustica und Nicotiana paniculata). Koelreuter zeigte mit bahnbrechenden Experimenten, dass auch Pflanzen eine Sexualität besitzen und dass die Vererbung von beiden Eltern (nicht nur vom Vater) in gleichem Maße abhängt. Mit seinen berühmt gewordenen Bastardisierungsversuchen gewann Koelreuter nicht nur den Preis der Akademie in St. Petersburg, sondern machte sich auch in der wissenschaftlichen Welt seiner Zeit einen großen Namen.

Die Bedeutung seiner Versuche wurde allerdings erst über ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod von der wissenschaftlichen Öffentlichkeit verstanden. Heute gilt er als entscheidender Wegbereiter für die Entwicklung der Genetik / Vererbungslehre – und damit auch der modernen Molekularbiologie. Gregor Mendels (22.07.1822-06.01.1884) spätere berühmte Arbeiten fußten nach heutiger Erkenntnis auf Koelreuters Versuchen.

Das „Erste Mendel“sche Gesetz“ (Uniformitätsregel) müsste demnach eigentlich „Koelreuter“sches Gesetz“ heißen – war dieses Gesetz doch schon von Koelreuter entdeckt worden, als er beschrieb, dass die erste Generation einer Kreuzung völlig gleichförmig aussieht.

Zurück nach Deutschland – Professor der Naturgeschichte

Während viele der in St. Petersburg arbeitenden Wissenschaftler diese Gelegenheit für zum Teil jahrelange Expeditionen in das großteils wenig erforschte Riesenreich Russland nutzten, zog es Joseph Gottlieb Koelreuter bereits 1761 wieder nach Deutschland zurück.

Nach Stationen in Berlin, Leipzig, Sulz und Calw / Württemberg erhielt er 1763 von Markgraf Karl Friedrich von Baden-Durlach (ab 1803 Kurfürst und ab 1806 Großherzog des neuen stark vergrößerten Badens) einen Ruf nach Karlsruhe als Aufseher und Direktor der fürstlichen botanischen Hofgärten – mit dem Titel und Rang eines Professors der Naturgeschichte. Koelreuter bekam damit einen botanischen Garten zur Verfügung, der einer der größten und bestausgestatteten der damaligen Zeit war.

Am 23.01.1764 trat Koelreuter seinen Dienst an. Hier setzte er seine bereits zu Studienzeiten in Tübingen und später in St. Petersburg begonnenen botanischen Studien fort.

Auszeichnung – Ehrenmitglied der Kaiserlichen Akademie

1765 (vier Jahre nach seinem Aufenthalt in St. Petersburg) wurde Joseph Gottlieb Koelreuter von der Zarin Katharina II. zum Ehrenmitglied der „Russischen Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften“ in St. Petersburg (kurz: Petersburger Akademie) ernannt.

Der Forschung zuliebe – Rückzug ins Private

Der Wissenschaftler Joseph Gottlieb Koelreuter war von seinen Studien zutiefst überzeugt – und nahm dafür auch Rückschläge in Kauf: Da die Hofgärtner in Karlsruhe kein Verständnis für seine Forschungsaktivitäten zeigten und seinen wissenschaftlichen Studien mit wachsendem Misstrauen begegneten, kam es immer wieder zu teilweise heftigen Streitigkeiten. Als dieser Konflikt immer mehr eskalierte, gab Koelreuter 1768 verärgert seine Ämter als Direktor des Botanischen Gartens sowie als Professor der Naturgeschichte auf und zog sich in seinen kleinen Privatgarten zurück.

1775 heiratete Koelreuter Karoline Auguste Süss; dieser Ehe entsprangen sieben Kinder.

In diesem privaten Umfeld betrieb er bis 1776 seine primär biologischen Forschungen und Kreuzungsversuche unbeirrt weiter. In zahlreichen Versuchen wies er beispielsweise die Rolle der Insekten und des Windes bei der Bestäubung der Pflanzen nach. Koelreuter verfestigte so seine Forschungsergebnisse und schuf sich – als wichtiger Vorläufer des Vererbungsforschers Gregor Mendel – einen bleibenden Platz in der Geschichte der Botanik.

Eigene zoologische Entdeckung – und Namensgebung

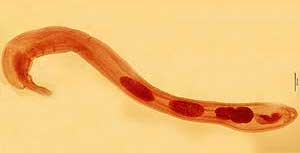

„Acanthocephalus Ranae (Schrank, 1788)“ (Beispiel eines „Genus Acanthocephalus“; dem „Acanthocephalus Koelreuter“ optisch sehr nahe), Aufnahme Sarka Masova, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Nebenbei betrieb Joseph Gottlieb Koelreuter wohl auch seine zoologische Forschung voran. So fällt in diese Zeit auch eine der wenigen von Koelreuter 1771 selber entdeckten und auch von ihm selber mit seinem Namen benannten Spezies (in der Regel beruhen heute auf Koelreuter verweisende Namenszusätze in Flora und Fauna auf Benennungen durch Dritte zu Ehren Koelreuters; siehe weiter unten):

Der „Acanthocephalus Koelreuter, 1771“ (wissenschaftlich korrekte Schreibweise: lateinische Namensbestandteile in Kursivschrift; hinter dem Namen Angabe des Jahres der Erstbeschreibung).

Acanthocephala – und damit auch der „Acanthocephalus Koelreuter“ – stellen eine Gattung der Kratzwürmer dar. Diese leben in Form adulter Tiere als Darmparasiten in Meeres- und Süßwasserfischen sowie in Amphibien und Reptilien und lösen bei diesen eine Acanthocephalose aus. 1771 wurde dieser Wurm von Joseph Gottlieb Koelreuter entdeckt und benannt.

Am Hofe tätig – Markgräflicher und Kurfürstlicher Berater

Markgraf Karl Friedrich von Baden-Durlach (ab 1803 Kurfürst und ab 1806 Großherzog des neuen stark vergrößerten Badens), der Joseph Gottlieb Koelreuter 1763 nach Karlsruhe geholt hatte, hielt weiterhin große Stücke auf Joseph Gottlieb Koelreuter – und zog Koelreuter häufig für Planungen und Gutachten des Hofes hinzu.

1805 wurde er zum Kurfürstlichen Oberhofrat ernannt.

Verarmt im Alter – Tod in Karlsruhe

Dennoch verarmte Koelreuter insbesondere in der Zeit nach dem Tod seiner Frau im Jahr 1801 zunehmends.

1806 verstarb er im Alter von 73 Jahren in Karlsruhe an Lungenschwindsucht.

Hohe Anerkennung – Fünf zoologische und biologische Ehrentaxa zu Lebzeiten

In Würdigung der Verdienste von Joseph Gottlieb Koelreuter wurden bereits zu dessen Lebzeiten diverse von anderen Forschern entdeckte Spezies in Flora und Fauna nach diesem großen mit einem Ehrentaxon Wissenschaftler benannt:

1770 Fisch „Periophthalmus Koelreuteri (Pallas)“

1772 Baumgattung „Koelreuteria“

1777 Fisch „Osphromenus Trichopterus Koelreuteri“

1792 Fisch „Labrus Koelreuteri Walbaum“

1801 Fisch „Scomber Koelreuteri“

Ein Beleg für die hohe Anerkennung, die Koelreuter in Wissenschaftskreisen genoss, zeigt sich auch darin, dass mit Erich Gustav Laxmann und Peter Simon Pallas zwei große, führende wissenschaftliche Zeitgenossen von ihnen gemachte botanische bzw. zoologische Entdeckungen nach Koelreuter benannten (Laxmann: Baumgattung „Koelreuteria“; Pallas: Fisch „Periophthalmus“).

Ehrentaxon 1 – Fisch „Periophthalmus Koelreuteri (Pallas)“

Der „Periophthalmus Koelreuteri“ gehört zur Fischfamilie der „Periophthalmidae“ (eine von drei „Schlammspinger“-Gattungen) – als Untergattung der „Gobioidei“ („Grundelartigen“). Der Fisch wird auch bezeichnet als „Euchosistopus Koelreuteri“, „Gobiomorus Koelreuteri“, „Gobius Koelreuteri Pallas“ oder „Periophtalmus Novenradratus“.

Periophthalmus barbarus, Atlantic Mudskipper (dem „Periophthalmus Koelreuteri“ optisch sehr nahe)

Als Herkunftsgebiet des „Periophthalmus Koelreuteri“ gelten die Mangrovensümpfe des Indik (an der Küstenzone des indischen Ozeans von Madagaskar über Indien, Thailand, Vietnam bis Nordaustralien). Schlammspringer finden sich auch in den Mangrovensümpfen zwischen Senegal und Angola sowie den vorgelagerten Inseln Macias Nguema, São Tomé und Principe Islands.

Schlammspringer sind die einzigen Fische, die das Wasser verlassen und sogar auf Bäume klettern. In der Natur bauen die rund 25 cm großen Tiere Höhlen im Schlick, die aus zwei Röhren bestehen, die wieder in einer Haupthöhle enden. Je nach Art können diese Bauten im oder völlig außerhalb des Wassers liegen und werden von den Männchen eisern bewacht. Bei Revierstreitigkeiten können sich die harmlos aussehenden Schlammspringer mit ihren spitzen scharfen Zähnen stark bekämpfen.

1770 wurde dieser Fisch zu Ehren Koelreuters benannt. Peter Simon Pallas (22.09.1741-08.09.1811), ein großer deutsche Sibirien-Forscher und herausragender Wissenschaftler an der St. Petersburger Akademie, gab der von ihm neu entdeckten Fischgattung als Ausdruck seiner Hochaltung für Koelreuter den Namens-Zusatz „Koelreuteri“. In der Literatur über Joseph Gottlieb Koelreuter taucht der Hinweis auf, dass die Fischgattung insbesondere wegen seiner Verdienste um die Ordnung und Bestimmung der Fischsammlung in Petersburg ihm zu Ehren „Koelreuteri“ benannt wurde. Korrekterweise wird in der Fisch-Bezeichnung der in Klammern gesetzte Zusatz „(Pallas)“ angefügt.

Später folgten noch Nachbenennungen wie „Periophthalmus Koelreuteri Papilio“ (1801), „Periophthalmus Koelreuteri Var. Argentilineata Bianconi“ (1857), „Periophthalmus Koelreuteri Albostriatus Eggert“ (1935), „Periophthalmus Koelreuteri Velox Eggert“ (1935) oder „Periophthalmus Koelreuteri Africanus a Tulear“. Heute fungieren diese Benennungen aber nur in zweiter Reihe als Synonymbezeichnungen.

Ehrentaxon 2 – Baumgattung „Koelreuteria“

Die Gehölzart „Koelreuteria“ ist eine Unterart der „Sapindaceae“ (Seifenbaumgewächse). Die „Koelreuteria“ ist bei uns auch unter den Namen „Blasenesche“, „Blasenbaum“ oder „Chinabaum“ bekannt. Im englischsprachigen Raum wird sie „Golden Rain Tree“, „Varnish Tree“ oder „Pride of India“ (obwohl nicht aus Indien stammend) genannt.

Zur Gruppe der Koelreuteria gehören zahlreiche Einzelvertreter:

- Koelreuteria Apiculata

- Koelreuteria Bipinnata

- Koelreuteria Elegans Subsp. Formosana

- Koelreuteria Henryi

- Koelreuteria Integrifolia

- Koelreuteria Minor

- Koelreuteria Paniculata mit diversen Untergruppen

(Beechmaster, Coral Sun, Fastigiata, Rosseels,September, Var. Apiculata)

Koelreuteria Paniculata (Frankfurt-Sachsenhausen, Museumsufer, 12.07.2006), Aufnahme: Steffen Volz

Diese Baumgattung ist in Ostasien (Nordchina, Taiwan und Fiji) heimisch. In ihrer fernöstlichen Heimat bildet sie dabei ganze Wälder. Auch wurde sie als Zierbaum bei Gräbern von chinesischen Feudalherren angepflanzt. Der Jesuitenpater und Botaniker Pierre d’Incarville sandte bereits um 1700 einige Exemplare dieses (nicht näher spezifizierten) Baumes von Peking nach Paris, wo sie im Jardin du Roi eingepflanzt wurden. Seit 1760 erfreute sich der Baum immer grösserer Beliebtheit und verbreitete sich in ganz Europa – später auch auf den restlichen Kontinenten. Heute hat sich insbesondere die „Koelreuteria Paniculata“ weltweit als ein gerne eingesetzter Parkbaum etabliert.

1772 wurde die Baumgattung zu Ehren Koelreuters benannt. Als wissenschaftlicher Entdecker gilt der russische Naturwissenschaftler und Reisende Kirill Gustavovich (Erich Gustav) Laxmann (27.07.1737-05.01.1796; Professur seit 1770; Ehrenmitglied der St. Petersburger Akademie ab 1780). Laxmann nannte seine neu entdeckte Sapindaceengattung 1772 als Ausdruck seiner Verehrung für Koelreuter „Koelreuteria“. Oftmals wird in der Baum-Bezeichnung der Zusatz „Laxm.“ angefügt; die Schreibweise ist aber auch ohne diesen Zusatz korrekt (und üblich).

Ehrentaxon 3 – Fisch „Osphromenus Trichopterus Koelreuteri“

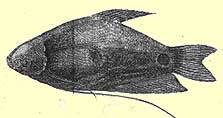

Darstellung gepunkteter Fadenfisch von Koelreuter (1764)

Der „Osphromenus Trichopterus Koelreuteri“ gehört – mit der ganzen weiteren Familie der „Trichogaster“ – zu den „Osphronemidae“, der größten Familie innerhalb der „Labyrinthfische“. Der Fisch wird heute primär bezeichnet als „Trichogaster Trichopterus“ bzw. „Gepunkteter Fadenfisch“. Weitere Bezeichnungen sind „Trichogaster Trichopterus Pallas“ und „Trichogaster Trichopterus Koelreuteri“.

Der Süßwasserfisch hat seinen Lebensraum in Südostasien (auf praktisch allen großen und kleinen Sundainseln, auf der Malaiischen Halbinsel, in Singapur, Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha, Myanmar und auf der Insel Luzon).

Joseph Gottlieb Koelreuter müsste eigentlich mit seinen 1764 veröffentlichten Ergebnissen früherer Forschungen zu diesem Fisch aus seiner St. Petersburger Zeit als wissenschaftlicher Entdecker dieses Tieres gelten: 1764 publizierte Koelreuter in den „Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae“ drei Fortsetzungsartikel über seltene Fische aus dem St. Petersburger Museum – darunter im zweiten Teil eine detaillierte wissenschaftliche Beschreibung und eine anatomisch zwar unkorrekte, aber dennoch unverkennbare Abbildung dieses Fisches.Seine Entdeckung wurde von der Fachwelt jedoch nicht aufgenommen: Der berühmte Naturforscher Peter Simon Pallas (22.09.1741-08.09.1811) bemängelte kurz nach Koelreuters Publikation die fälschliche Einordnung des Fisches in die Gattung „Sparus“ – und ordnete den Fisch in die damalige Sammelgattung „Labrus“ ein. Peter Simon Pallas gab dem Fisch den Artnamen „Labrus Trichopterus“ (der Gattungsname wechselte später mehrfach). Koelreuters nicht ganz korrekte Abbildung übernahm Pallas jedoch unverändert.1777 schließlich beschrieb Pallas die Unterart „Trichogaster Trichopterus Koelreuteri“ zu Ehren Koelreuters. Die Literatur nennt daher heute zumeist 1777 als das Jahr der Erstbeschreibung.

1861 bezeichnete der deutsche Zoologe Albert Carl Ludwig Gotthilf Günther (03.10.1830-01.02.1914) den Fisch als „Osphromenus Trichopterus Koelreuteri Günther“. Heute fungiert diese Benennung aber nur in zweiter Reihe als Synonymbezeichnung.

Ehrentaxon 4 – Fisch „Labrus Koelreuteri Walbaum“

Der „Labrus Koelreuteri Walbaum“ ist mit der ganzen Gattung der „Labrus“ eine Gattung der „Labridae“ („Lippfische“) – und damit wie die Labyrinthfische eine Familie aus der Ordnung der „Perciformes“ („Barschartigen“). Der „Labrus Koelreuteri Walbaum“ gehört dabei zur Gattung der „Stethojulis“, d.h. kleiner „Junkerlippfische“. Der Fisch wird heute primär bezeichnet als „Stethojulis albovittata (Bonnaterre 1788)“ bzw. „Vierstreifen-Junker“.

Alle 10 Arten der Gattung kleiner „Junkerlippfische“ leben in den tropischen Bereichen des Indopazifik.

1792 beschrieb der deutsche Arzt, Naturforscher, Zoologe Johann Julius Walbaum (30.06.1724–21.08.1799) diesen Fisch zu Ehren Koelreuters. Heute fungiert diese Benennung aber nur in zweiter Reihe als Synonymbezeichnung.

Naucrates Ductor (Scomber Koelreuteri)

als Begleiter eines Weißspitzen-Hochseehais

Ehrentaxon 5 – Fisch „Scomber Koelreuteri“

Der „Scomber Koelreuteri“ ist ein Fisch aus der Familie der „Stachelmakrelen“ und vertritt die nur wenige Arten zählende Sippe der „Naucrates“ („Leitfische“). Der Fisch wird heute primär bezeichnet als „Naucrates Ductor“, „Pilotfisch“ oder „Lotsenfisch“. Eine weitere Bezeichnung ist „Naucrates Koelreuteri“.

Pilotfische sind fast ausschließlich bei der Begleitung von Haien, Mantarochen oder Meeresschildkröten zu beobachten. Sie befreien diese von Hautschmarotzern und fressen deren Speisereste sowie Ausscheidungen.

1801 wurde dieser Fisch zu Ehren Koelreuters benannt. Heute fungiert diese Benennung aber nur in zweiter Reihe als Synonymbezeichnung neben dem führenden Namen „Naucrates Ductor“.

Anhaltende Würdigung – Zoologische und biologische Ehren-Namensgebungen bis heute

Auch heute noch werden vereinzelt zoologische und biologische Entdeckungen mit dem Namenszusatz „Koelreuter“ versehen. Neuere wissenschaftliche Bezeichnungen nehmen dabei jedoch in der Regel nicht mehr direkten Bezug auf den Wissenschafter Joseph Gottlieb Koelreuter, sondern leiten sich von früher nach ihm benannten Spezies ab.

So wurden in Anlehnung an den in China weit verbreiteten Baum „Koelreuteria Paniculata“ in China in jüngerer Vergangenheit folgende Spezies benannt:

- Blattlaus „Periphyllus Koelreuteria“: Diese Art wurde Ende des 20. Jahrhunderts in China als eine neue Blattlausart entdeckt.

- Bakterium „Eriococcus (bzw. Aerococcus) Koelreuterius Sp. Nov.“: Diese Art wurde im Jahr 2004 in Beijing (Beijing Forestry University) als eine neue Aerokokken-Spezies entdeckt. Aerokokken gehören zur Gruppe der Milchsäurebakterien und damit zu den nicht sporenbildenden Bakterien.