Die Familie Koellreutter lässt sich heute bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Die Schreibweise des Familiennamens änderte sich dabei im Laufe der Jahrhunderte zum Teil erheblich. Gerade im Mittelalter (dieser Begriff umschreibt gewöhnlich die Zeit bis etwa 1500) war es durchaus üblich, dass es auch innerhalb naher Verwandter zu voneinander abweichenden Schreibweisen kam.

Anfang in Württemberg – Familie Kellenrieter

Die ersten belegbaren Vorfahren trugen den Familiennamen „Kellenrieter“, „Kellenriedter“ oder auch „Kellerriedter“. Ihre Herkunft ist nicht sicher belegt; aller Wahrscheinlichkeit nach stammten sie jedoch aus dem Weiler Kellenried, einem Außengehöft des Klosters Weingarten bei Ravensburg.

Nach dem Steuerbuch der Stadt Ravensburg erhielt am 22.01.1537 der Bader Petter Kellenrieter die dortigen Bürgerrechte. Petter Kellenrieter hatte unter anderem wohl einen im Jahr 1520 geborenen Bruder Florian Kellerriedter.

1570 verzeichnet das Steuerbuch Florian, Jakob und Ottilia Kellenrieter als Kinder unter 18 Jahren (sog. „pueri“) von Petter Kellenrieter.

Teil-Intermezzo in Österreich – Florian Kellerriedter im Dienst des Kaisers

Ein Zweig der Familie lebte im 16. Jahrhundert temporär in Österreich.

Wichtigster Vertreter dieses Familienzweigs war Florian Kellerriedter, vermutlich der 1520 geborene Bruder des Baders Petter Kellenrieter:

Ende der 1540er-Jahre wurde Florian Kellerriedter im oberösterreichischen Enns Kanzlist an der königlichen und später kaiserlichen Hofkammer des österreichischen Herrschers Ferdinand I. (seit 1531 römischer König; 1558-1564 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches). Florian Kellerriedter übte dieses Amt auch unter Ferdinands Nachfolger Maximilian II. (1564-1576 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches) aus.

Schließlich wurde Florian Kellerriedter im nahen Kloster Stift Kremsmüster (rund 40 km südwestlich von Enns) als „Gegenschreiber“ eingesetzt: bei der Nominierung von Pfarrern musste die Ernennungsurkunde von kirchlicher und weltlicher Seite unterzeichnet werden.

Hohe Anerkennung – Familienwappen für alle Zeit

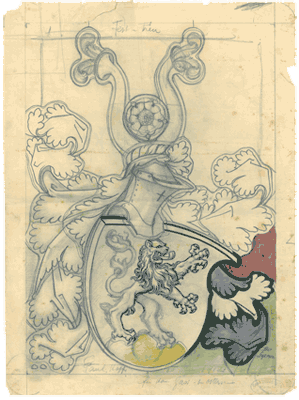

Familienwappen „Koellreutter“, Entwurf einer modifizierten Fassung für eine Glasmalerei, 1912 (Glasmaler Hans Drenckhahn; Bern / Schweiz)

In Anerkennung seiner treuen Dienste wurde Florian Kellerriedter Anfang 1569 in Kremsmüster mit der Verleihung eines kaiserlichen Wappenbriefs geehrt:

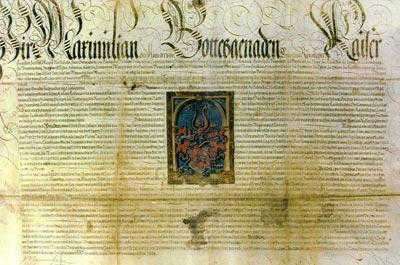

Kaiser Maximilian II. setzte in diesem von ihm am 23.02.1569 in Wien unterzeichneten Schreiben die Wappenrechte der Familie fest – und bestätigte deren Gültigkeit für Florian Kellerriedter sowie für dessen Brüder und alle Nachfahren „in ewiger Zeit“.

Wappen der Familie Kellerriedter, Detail aus dem Wappenbrief Kaiser Maximilians II. für Florian Kellerriedter, 23.02.1569

Das heute noch erhaltene Dokument beschreibt detailliert das verliehene Wappen incl. „Kleinod“ (seit dem 12. Jahrhundert bei Turnieren oben auf dem Helm angebrachter Zierrat; in der Wappengestaltung zeigt das Kleinod meist eine Wiederholung eines Teils des Wappenbildes; oft werden als Helmzier auch Figuren, Blumen, Tiere oder auch nur Einzelteile davon wie Hörner oder Flügel verwendet; die Helmzier ist heraldisch ein wesentlicher Bestandteil eines vollständigen Familienwappens).

Nachfolgend ein Textauszug aus dem Wappenbrief:

„(…) So seind wir doch begierlichen die Jenigen, so sich gegen Uns und dem Hailigen Reich auch unnserm Löblichem Haus Osterreich in getrewer williger gehorsamb halten und ertzaigen mit unsern Kayserlichen Gnaden zu begaben und zu fürsehen. Wann wir nun guetlich angesehen, waargenommen und betracht die Erbarkeit, Redlichait, Geschicklichait, auch guete Sitten Tugendt und vernunfft, damit unnser getrewer lieber Florian Kellerriedter, vor unser Kaiserlichen Maiestat veruembt wierdet, auch die getrewen gehorsamen Dienste, die Er Uns (…) zu Enns inn unseren der Zeit fürgefalnen Sachen und Geschefften im Schreiben Bestes möglichistes vleis allerunderthenigist ertzaigt und bewisen, von deren wegen Ime dann damals von Uns ein Cantzley Platz bey unnserer Kaiserlichen HofCammer zugesagt. Als wir aber hernach alle unnsere Vacierende Clöster in unnserm Erzthertzogthumb Osterreich Under unnd Ob der Ens mit Prelaten ersetzt, ist er von unnsern verordneten Kaiserlichen Comissarien Zu ainem Gegenschreiber inn unserm Gotshaus Krembsmünster fürgenommen worden, Welchen seinen Dienst Er bißhere trewlichen verrichtet und solches hinfüro nit weniger zu thun erbietig ist, auch wol thuen mag und solle.Wappenbrief Kaiser Maximilians II. für Florian Kellerriedter, 23.02.1569

Demnach so haben wir mit wolbedachtem muet, guetem Rath und rechter wissen demselben Florian Kellerriedter und seinen Ehelichen Brudern und derselben Erbens Erben für unnd für Inn Ewige Zeit diese hernachgeschriben Wappen und Clainoth:

Mit namen ein weissen oder Silberfarben Schilt, darinn erscheinen ein vierEggete Rote oder Rubinfarbe Rautten oder Weckh, daraußgleich über sich dem vordern Obern Egg zum Raub geschickt ein Löwe, welcher nach des Schilts Farben abgewechslet als inn der Roten Rauten oder Weckh der halb hindter Tayl weiß oder Silber, unnd der Vorder Halb Tail des Löwens im Obern weissen Egg des Schilts rot oder Rubinfarb mit zurück aufgeworffnen Schwantz unnd roter ausgeschlagner Zungen unnd dann Inn Jedwederm undern Egg des Schilts ain Rote Rosen mit Gelben putzen unnd Plätlein, auff dem Schilt ein Stechhelm, zu beiden seitten mit roter und weisser Helmdecken, auch von Jetztbemelten Farben ainem gewundnen pausch mit baiderseits fliegenden pinden getzierd, darauff Zwischen Zway Puffhörnern Ire Mundlöcher von einannder gekert deren das hindter Roth unnd vordere weiss ist, unnd oben aus Jedem Mundloch drey gespiegelte pfavenfedern, erscheinend widerumb ein Inn der mitte gleich abgetailte, nemblich hindten weiss und vorn roth Rosen.

(…) Als dann solch Wappen und Clainot in mitte diß gegenwertigen unsers Kaiserlichen Brieffs gemalet und mit Farben aigentlicher ausgestrichen sind, von newem verliehen unnd dargeben Verleihen und geben Ime das alles auß Römischer Kaiserlichen machtvollkommenhait wissentlich in crafft diß Brieffs.

Und mainen Setzen und wöllen, Daß nun hinfüro der vorgenant Florian Kellerriedter und seine Eheliche Brüder und derselben Erbens Erben für und für Inn Ewige Zeit die obgeschribnen Wappen und Clainot haben, füren und (…) Inn allen end Edlichen Ehrlichen und redlichen Sachen und Geschefften, (…) In Siegeln, petschafften, Clainoten, Gemehlden, Begrebnusen und sonst an aller Ortten und Ennden nach Iren Ehren notturfften willen unnd wolgefallen gebrauchen.

(…) Gegeben (…) Inn unser Statt Wienn den Dreyundzwaintzigisten Tag des Monats Februarii nach Christi (…)Fünffzehen hundert und im Neunundsechßigisten (…)“

Trotz aller Ehre – Wappenrecht kaum genutzt

Der 1569 der Familie verliehene Wappenbrief blieb über die Jahrhunderte hinweg in den Händen der Familie. Er hat für die Nachkommen bis in die heutige Zeit Gültigkeit.

Das Familienwappen wurde jedoch von den verschiedenen Familienzweigen im Laufe der Zeit nur in vergleichsweise geringer Intensität genutzt. In weiten Bereichen wurde überhaupt nicht darauf zurückgegriffen. In anderen Zweigen wurde und wird es in leicht modifizierter Weise weiter verwendet; so wurde beispielsweise das ursprünglich stark gegliederte Wappenschild etwas bereinigt und der Löwe stärker in den Mittelpunkt gerückt (auch von den ursprünglich vorgeschriebenen Farbvorgaben wurde immer wieder abgewichen).

Dreißigjähriger Krieg – Familie Kellerriedter wieder in Württemberg vereint

Nach Florian Kellerriedter verlieren sich zunächst die detaillierten Spuren des zuvor in Österreich etablierten Familienzweigs. Mit dem Dreißigjährigen Krieg 1618-1648 verlagerte sich der Wohnort auch dieses Teils der Familie wieder zurück in das ursprünglich heimische Württemberg.

Dabei sind verschiedene Beweggründe für den Wohnortwechsel zu verzeichnen:

- Zum einen führten die militärischen Bewegungen des Krieges zu einem Wohnortwechsel zurück nach Württemberg: Anfang des 17. Jahrhunderts, gleich zu Beginn des Krieges, gelangte ein Sohn oder Enkel (ungeklärt) des Florian Kellerriedter als Militärarzt „Köllreutter“ mit dem durchziehenden Heer wohl von Österreich kommend nach Württemberg – und ließ sich vermutlich in der Nähe von Heilbronn am Neckar nieder.

- Darüber hinaus wurde Österreich durch die politischen Verhältnisse für einige dort lebende Mitglieder der Familie Kellerriedter wohl unsicher, weshalb sie bei Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges das Land in Richtung der alten Heimat Württemberg verließen. So verzeichnet beispielsweise die Stadtchronik von Leutkirch (rd. 25 km östlich von Ravensburg) im Jahr 1626 den Max Kellenriedter (1572-1635) mit folgendem Eintrag: „Max Kellenriedter von Ravensburg – weil er aus Oesterreich vertrieben worden – so hat er um das erledigte Diaconat und Schuldienst allhie angehalten und hielt seine Probpredigt den 23. April im Jahre 1626“.

Weiterentwicklung des Namens – Von Kellenrieter über Köllenreutter hin zu Koellreutter

Im Laufe der Jahrhunderte unterlag der Familienname zahlreichen Weiterentwicklungen. Hießen die ersten nachweisbaren Vorfahren noch „Kellenrieter“, „Kellenriedter“ oder auch „Kellerriedter“, so nannte sich die Familie später unter anderem auch „Köllenreutter“.

Ab dem 17. Jahrhundert etablierte sich nachweislich der Name „Kölreuter“ oder „Köllreutter“: wohl mit den beginnenden Wirren des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) begannen einige Familienmitglieder, diesen leicht modifizierten Familiennamen zu tragen.

So nutzte auch der Anfang des Dreißigjährigen Krieges eingewanderte Militärarzt schon die Schreibweise „Köllreutter“.

Innerhalb der verschiedenen Zweige der Familie entwickelte sich jedoch die Schreibweise dieses Namens noch bis ins 19. Jahrhundert weiter, so dass heute leicht voneinander abweichende Versionen existieren – mit und ohne „oe“, mit Einfach- und mit Doppel-„t“, …

Stammvater der engeren Ahnenlinie – Jakob Köllreutter

1620 kam in Biberach (rd. 10 km nordwestlich von Heilbronn) der Sohn des im Dreißigjährigen Krieg nach Württemberg eingewanderten Militärarztes „Köllreutter“ auf die Welt: Jakob Köllreutter (1620-1692). Seine Nachkommenschaft ist belegbar; er gilt daher Stammherr im engeren Sinne der heutigen Familienzweige Koellreutter.

Jakob Köllreutter heiratete Anna Maria Kaussler, die Tochter eines ebenfalls mit dem schwedischen Heer nach Württemberg eingewanderten Offiziers. Das Paar lebte zunächst eineinhalb Jahre auf der Veste Hohen-Asperg (rd. 30 km südlich von Heilbronn), wo Jakob Köllreutter als Krämer und Konstabel (Stallmeister) tätig war. Später zogen sie ins 5 km entfernte Bietigheim, wo sich Jakob Köllreutter dem Studium der Theologie zuwandte.

In Bietigheim gebar das Paar Anna Maria und Jakob Köllreutter zehn Kinder; allerdings erreichten nur zwei Söhne das Mannesalter:

- Johann Jakob Köllreutter (Diakon, später Pfarrer),

Stammvater der heutigen „Linie I“ der Familie - Georg Wilhelm Köllreutter (Chirurg),

Stammvater der heutigen „Linie II“ der Familie

Rund um den Globus – Verstreute Verwandtschaft

Die verschiedenen Unterzweige der Familie sind heute weltweit vertreten – mit zum Teil leicht abweichender Schreibweise des Familiennamens als Koellreutter, Köllreutter, Kölreuter oder Koelreuter.